一、案例背景

2024年全国教育大会强调了建设教育强国、推进教育改革的重要性,为高职教育的未来发展指明了方向。高职“五金”建设,即打造高水平专业群、建设优质一流核心课程、开发优质核心教材、培养高水平双师队伍、建设高水平实习实训基地,正是响应会议精神、推动高职教育高质量发展的具体实践。党的二十大报告强调“加快建设制造强国”。《中国制造2025江苏行动纲要》指出:“以信息化与工业化深度融合为主线,积极发展新产业、新技术、新业态和新模式,大力推进产业智能化、绿色化、服务化、高端化发展”。多年来,无锡职业技术大学聚焦智能制造系统和产业链的智能设备、智能工厂、智能使能、工业互联网、智能服务等关键技术领域,系统构建以数控技术、物联网应用技术专业群为龙头,辐射带动控制技术、汽车技术等专业群的智能制造专业集群,依托专业集群建设,全面深化产教融合、校企合作,协同开展核心课程、核心教材、双师队伍和实习实训基地等,打造了服务地方新质生产力的无锡职业技术大学职业教育“五金”新样板。

二、实施过程

(一)构建校院二级“五金”建设与应用模式

学校成立以党委领导下的教学工作委员会,明确围绕智能制造发展特色,将打造高水平专业群、建设优质一流核心课程、开发优质核心教材、培养高水平双师队伍、建设高水平实习实训基地等“五金”建设列入学校“十四五”发展规划,并明确年度目标与任务,将建设任务列入部门年度考核指标,形成了以教务处为牵头职能部门,各二级教学单位具体实施推进的校院二级建设与应用模式。

(二)实施学校主题年系统推进“五金”建设

自2016年以来,学校着力推进职业教育“五金建设”,先后以“课堂教学质量年”“课堂教学质量提升年”“专业建设年”“专业建设提升年”“数字化升级年”“品牌提升年”等为年度主题,将专业群建设、课程建设、教材建设、双师队伍培育、实训基地建设等列入具体活动实施方案,明确年度目标任务,有效推进了学校“五金”建设。

(三)建立健全学校“五金”建设运行机制

近年来,学校围绕职业教育“五金”建设,先后出台《无锡职业技术大学高水平专业群建设项目遴选管理办法》,《高职课程标准的结构和起草规则》《无锡职业技术大学教材建设与管理办法》《无锡职业技术大学专业教师企业实践管理办法(试行)》《无锡职业技术大学教师继续教育学分管理办法》《无锡职业技术大学“双师型”教师认定标准(修订)》《无锡职业技术大学实验实训室安全分级分类管理办法(试行)》等系列制度文件20余个,为“五金”建设与应用提供制度保障,有效提高了“五金”建设成效。

三、主要措施

(一)精准对接国家战略发展,系统构建智能制造专业集群

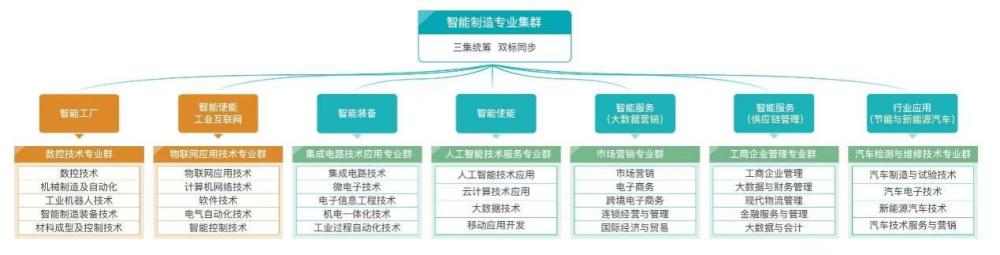

学校主动响应江苏制造强省战略,服务中国制造2025国家战略核心和江苏行动纲要,对接江苏省先进制造业集群、51010战略性新兴产业集群及无锡“465”现代产业体系,创新性提出“集群、集成、集约”的专业群建设理念,通过服务智能制造系统和产业链的智能设备、智能工厂、智能使能、工业互联网、智能服务等关键技术领域,对标智能制造标准体系框架中的智能工厂、智能使能、智能装备等关键技术领域和行业应用,以2019年入选全国双高校建设为契机,系统设计专业集群架构,群院结合,构建了由数控技术、物联网应用技术等7 个专业群组成的智能制造专业集群(图1)。通过建优建强智能制造专业集群,创新实践与产业升级发展同频共振的专业群人才培养模式,其实践成果《智能制造专业集群“三通三合”人才培养体系的创新与实践》获2022年国家级教学成果奖一等奖。

图1 智能制造专业集群架构

(二)双标同步优化教学标准,“三新”融入建设一流核心课程

学校以主持开发智能制造国家技术标准、教育部专业教学标准为契机,系统优化校内专业标准,与行业企业共同优化智能制造专业集群内技术标准、专业标准和职业培训标准,实现国家技术标准开发与教学标准优化“双标同步”。出台《高职课程标准结构和起草规则》,对“一般课程”“基于岗位能力课程”两类课程的课程标准制定进行规范,以职业能力清单开发为核心,迭代模块化课程标准5130门。通过不断推动新技术、新工艺、新规范及时纳入课程内容。将职业技能等级标准有关内容及要求有机融入专业课程教学,优化专业人才培养方案。强化技术引领,紧贴产业发展,系统推进“四新”进课程,引入646项新技术、新工艺、新规范和新标准融入259门专业核心课程,实现课程内容对接职业标准,教学过程对接生产过程。

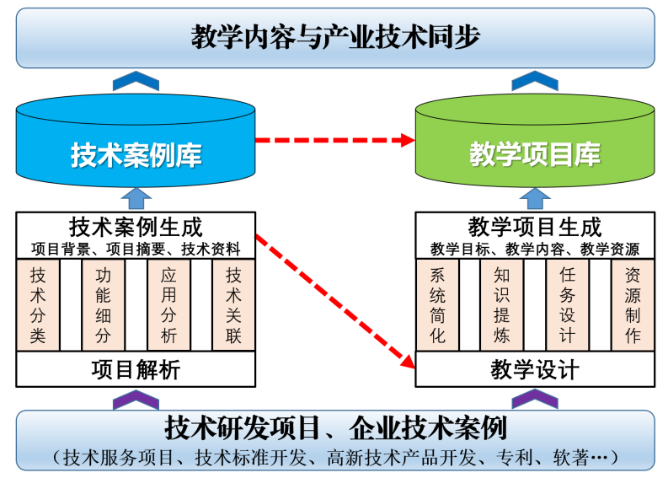

(三)双库联动建优教学资源,系统建学管用优质核心教材

学校成立“国家教材建设重点研究基地(华东师范大学)——无锡职业技术大学试验基地” 开展具有中国特色的职业教育教材建设理论与实践研究。建立资源随动产业更新机制,围绕“信息化与工业化融合”“人工智能与制造业融合”等新技术、新进展精准发力,通过整合纵横向课题转化、社会服务、技术开发、技能大赛等成果,动态迭代数字化资源,将教师技术服务项目转化为“技术案例库”,丰富“教学项目库”,促进教学资源同步技术发展,实现“双库联动”(图2)。学校先后主持国家专业教学资源库2项,江苏省职业教育专业教学资源库2项。以专业为基本单元,以课程标准作为教材建设的逻辑起点,推动课程教改成果(岗课赛证、书证融通、项目化课程、课程数字化升级等)融入教材建设,实现课程建设与教材建设双向赋能。近3年校企合作开发行业领先型、书证融通型、新形态一体化教材等115部。

图2 双库联动模式图

(四)构建“334”人才工作体系,分类打造高素质“双师”队伍

学校通过聚焦三项核心任务,提升师资队伍核心发展能力。聚焦优化结构,通过分类培养、个性化发展引导、高层次人才引进等方式不断优化师资队伍结构。聚焦建强团队,以团队建设为抓手,充分发挥国家级教学创新团队的示范效应,形成“国家、省、市、校”金字塔形分层次团队建设模式。聚焦增强活力,依托教师发展学院建设,分类分层次开展各类学术交流活动,发挥示范辐射作用。通过推进三大体系建设,创新师资队伍建设机制。推进“一体两翼一平台教师培养体系”建设,构建以教师发展学院为主体,以制度体系建设和人才工程项目为两翼,以信息化平台为支撑的教师培养体系;推进与学校高质量发展相适应的教师分类发展体系,建立“国培、省培、校培、企业培训”为主体的分层分类培养模式;推进校院联动的教师评价激励管理体系建设,完善校院两级联动机制。通过实施四大工程,分类打造高水平双师队伍。实施“教育家精神文化建设工程”,以师德师风建设为引领,建立师德违规行为负面清单和师德档案,全面提升教师职业素养,实现人才数量与质量双提升;实施“高层次人才引培工程”,强化内培外引,全方位多渠道培养各级各类拔尖人才;实施“百师百企工程”,加快推进教师走进企业,融入生产一线,引导教师稳定研究方向,开展有效科研;实施“蠡湖人才计划”,融合学校团队建设和个人培养的各类人才项目,推动领军人才、青年人才、后备人才等各层次人才有效衔接,贯通人才引、育、用、留“全链条”,将全体教职员工紧密凝聚到学校事业发展主航道上。

(五)深化产教融合校企合作,协同打造高水平实习实训基地

学校通过创新合作机制,构建多元共建模式。学校与西门子、上海曼恒等产业及信息技术领军企业深度合作,共同打造校企发展共同体,吸纳企业资金和技术共建实训基地,形成“政行企校共同参与,引策、吸资、纳智并举”的基地建设组织模式。通过建设产业学院,打造高水平实训基地。学校依托学校和区域产业优势,与智能制造领域世界500强或行业领先企业施耐德电气(中国)有限公司、西门子(中国)有限公司等世界知名公司共建8个产业学院,获工信部“专精特新”产业学院建设立项1个。以产业学院建设为载体,建成增材制造工艺装备与先进应用、智能工厂仓储物流技术、工业大数据等3个实验室;校企共建无锡市“智能—网联—电动”汽车技术产教融合实践中心,设立江苏省大学生智造创新创业实践教育中心。通过开发虚拟资源,建设高水平虚拟仿真实训基地。通过采用VR/MR等技术,解决实训中的“三高三难”问题,按照实训教学全流程,虚实结合建成8个虚仿中心,上线资源管理与共享平台,系统开发智能制造12个场景下的虚仿实训教学资源,同步实现资源“云”化。

四、成效与影响

(一)职业教育“五金建设”成效彰显

学校聚焦地方产业发展,以服务新质生产力发展为主线,聚力推进职业教育“五金建设”。一是打造了全国领先的智能制造特色专业集群。建成了以数控技术、物联网应用技术专业群2个国家高水平特色专业群引领的7个高水平智能制造专业群,形成智能制造专业集群。二是建设了一批优质核心课程。建成60门省级以上精品课程,其中国家在线精品课程8门,省级在线精品课程52门,有力地支撑了学校线上线下混合式教学模式改革。三是建成了一批高质量精品教材。近5年校企合作共建课程166门。获首届教材建设国家特等奖1项,申获“十三五”“十四五”职业教育国家规划教材42部,入选江苏省重点、精品及规划教材63部。四是培养了一批高素质双师队伍。学校建成国家级机械设计制造类“双师型”教师培养培训基地1个,入选国家级职业教育教师教学创新团队2个、智能制造技术领域国家教学名师2人、全国职业学校名师(名匠)培养对象1人。教师教学能力大赛省级及以上获奖70余项。五是建成了一批高水平实习实训基地。通过采用VR/MR等技术,解决实训中的“三高三难”问题,按照实训教学全流程,虚实结合建成8个虚仿中心,上线资源管理与共享平台,系统开发智能制造12个场景下的虚仿实训教学资源,同步实现资源“云”化,有效提高了智能制造高端技术技能人才培养质量。

(二)学校人才培养质量显著提升

学校“五金”建设支撑了技术技能人才培养质量提升,近年来,学生3000多人次在省级及以上各类大赛中获奖,其中在全国职业院校技能大赛中获一等奖27项。毕业生就业率保持在96%以上,高端岗位就业比例40.5%。学校连年获“江苏省高校毕业生就业工作先进集体”“江苏省高校毕业生就业工作量化督导A等高校”。

(五)经验总结

(一)坚持研究先行,实践推进

近年来,学校大力推进教改研究,近五年在“三教”改革、专业群建设、课程建设、人才培养模式改革、师资队伍建设、实习实训基地建设等方面进行立项省级以上教改课题40项,同时先后入选教育部现代学徒制试点、江苏省现代职教体系试点、教育部首批、第二批1+X证书制度试点、职业院校教学诊断与改进工作试点、工信部产教融合专业试点、中德先进职业教育合作项目等23项教改项目试点,其中国家级17项。通过教改研究和项目实践,为学校“五金”建设提供了重要理论支撑和指导。先后出版《高职专业与国际通用职业资格证书对接模式开发》《1+X书证融通与学分银行建设研究》《基于1+X证书制度的教材开发研究》等3部专著。

(二)聚焦智能制造,特色发展

长期以来,学校立德树人为根本、聚焦智能制造特色办学,深化产教融合校企合作,促进教育链、人才链与产业链、创新链的有机衔接,主动策应江苏制造强省对卓越技术技能人才的迫切需求,系统打造智能制造专业集群;聚焦专业核心能力、素养和创新能力培养,一体化推进专业与课程体系建设,建成一批具有智能制造特色的核心课程和优质核心教材;以培养适应职业教育高素质技术技能人才需要的“双师”队伍为核心目标,聚力提升高职院校教师教育教学、应用技术研发、团队协作和国际合作交流能力,系统构建了“双师四能”型教师培育新路径;通过深化校企合作产教融合,协同创新建成了一批高水平实习实训基地。